La prise en charge de la surdité sévère à profonde a connu d’importantes avancées ces dernières années. Longtemps réservé à des cas très spécifiques, l’implant cochléaire bénéficie aujourd’hui de critères d’indication élargis, permettant à davantage de patients d’y avoir accès. En parallèle, les progrès technologiques ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer l’audition et la qualité de vie des personnes implantées. Tour d’horizon des dernières évolutions et des enjeux.

Qu’est-ce qu’un implant cochléaire ?

Un implant cochléaire est une neuroprothèse permettant à des personnes pour lesquelles l'appareillage auditif traditionnel n'est plus efficace de percevoir à nouveau des sons.

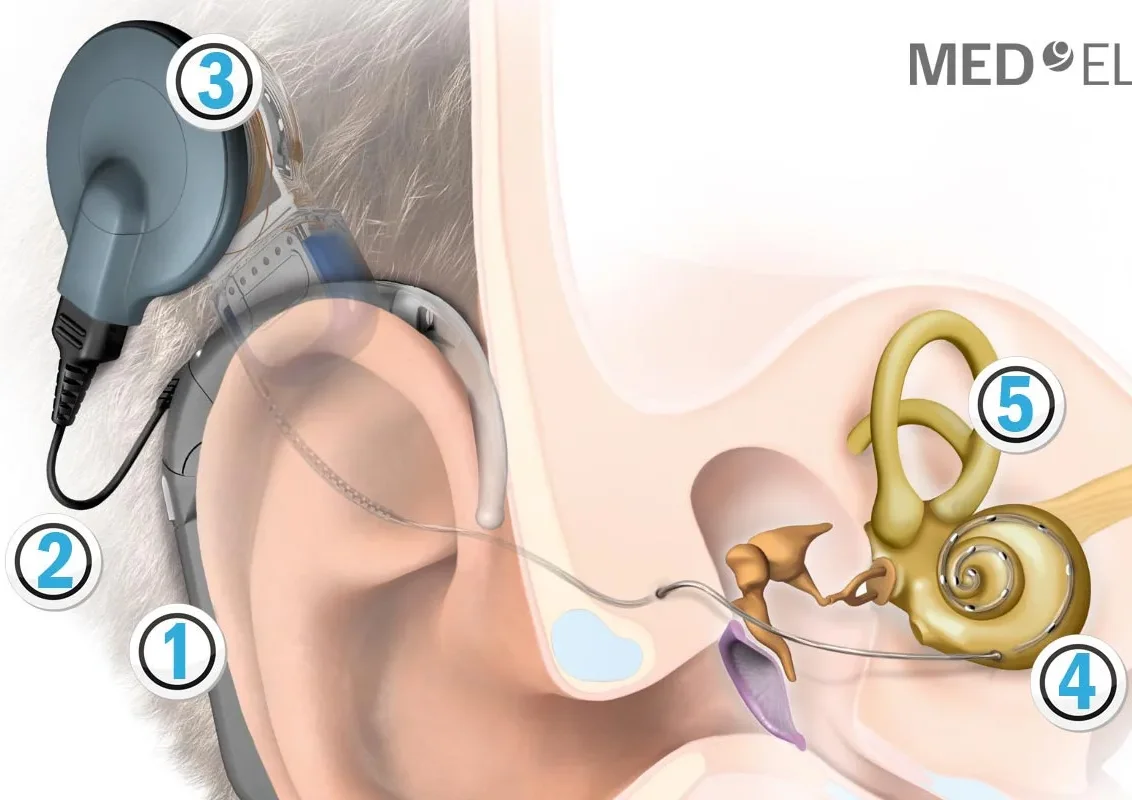

Les différentes parties d'un implant cochléaire

Mise en place chirurgicalement, la partie interne constitue l’implant en tant que tel. Il s'agit d'introduire un porte électrodes (4), comportant plus ou moins d’électrodes en fonction des constructeurs, à l’intérieur de la cochlée, le plus souvent à travers la fenêtre ronde. La stimulation électrique des électrodes vise à imiter la fonction des 3500 cellules ciliées internes, présentes chez une personne normoentendante, pour traiter le son.

La partie externe (1) comprend le processeur de son qui peut être renouvelé en cas de panne sans nécessité d’intervention, ou tous les 5 ans pour bénéficier des nouvelles technologies, et l'antenne (3) pour communiquer en radio-fréquence avec la partie interne.

Hors cas d’infections ou de pannes, le porte électrode n’a pas vocation à être changé chez l’adulte. En pédiatrie par contre, chez les enfants avec une surdité congénitale, on peut réimplanter vers 20-25 ans pour suivre l’évolution technologique.

Contrairement aux aides auditives conventionnelles,qui amplifient les sons, l’implant cochléaire stimule directement le nerf auditif. Il convertit le son en impulsions électriques, qui seront ensuite interprétées par le système auditif.

Quels sont les critères d’implantation cochléaire ?

Traditionnellement, l’implantation cochléaire est indiquée en cas de surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde lorsque l’appareillage auditif conventionnel ne suffit plus. On parle d’échec d’appareillage lorsque la compréhension auditive reste insuffisante, malgré un réglage optimal des appareils auditifs. Au CHU de Montpellier, l'un des critères clés utilisés repose sur un score de reconnaissance de la parole au test de mots "Phonetically Balanced Kindergarten", inférieur à 50% à 60 dB.

Récemment, une nouvelle indication a été reconnue : les patients souffrant de surdité unilatérale sévère à profonde accompagnée d'acouphènes invalidants, appelée SSD (Single Sided Deafness). La surdité unilatérale et les acouphènes, qui n'étaient pas pris en compte auparavant, font désormais partie de cette indication.

Pour les acouphènes, le critère est un score à l'Echele Visuelle Analogique "gène" strictement supérieure à 6/10 ou un THI supérieur à 50% malgré un appareillage auditif de type CROS.

L’âge est-il une limite à l'implantation cochléaire?

Il n’existe pas d’âge limite pour l’implantation cochléaire. Le critère déterminant est l’âge physiologique ou l’état de santé général du patient. C’est en partie l’anesthésiste qui le décide. L’implantation est même encouragée chez les personnes âgées, car la surdité non prise en charge est un facteur de risque de déclin cognitifet d’isolement social.

Un autre facteur important est le soutien familial et social. Un environnement stimulant favorise la réhabilitation auditive et maximise les bénéfices de l’implant.

Un travail d’équipe pour optimiser les résultats de l'implant cochléaire

L’implantation cochléaire ne se résume pas à la chirurgie. La prise en charge repose sur une équipe pluridisciplinaire, où chaque professionnel joue un rôle :

Orthophonistes : rééducation auditive pour aider le cerveau à interpréter les sons perçus via l’implant,

Régleurs d'implants cochléaires : ajustement du processeur pour optimiser la perception auditive,

Kinésithérapeutes : accompagnement en cas de troubles de l’équilibre associés.

Malgré ces avancées, seulement 30 % des patients éligibles consultent pour une implantation. Une meilleure information du public et des professionnels de santé est essentielle pour que chaque patient puisse accéder à la meilleure solution auditive possible.

Quelles sont les innovations en cours en terme d'implantation cochléaire?

Les fabricants tentent de développer des implants mixtes à la fois cochléaires et vestibulaires. Il y a aussi des pistes pour développer des implants dont la stimulation ne serait pas électrique mais luminaure (optogénétique) ; ce qui offrirait une stimulation plus fine des fibres du ners auditif.

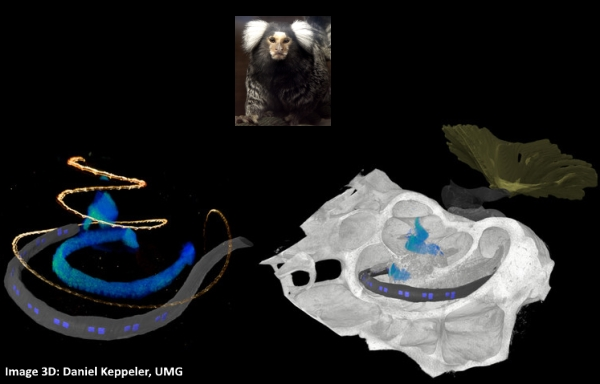

En terme de chirurgie, il existe maintenant des robotsqui permettent une insertion précise, guidée voire automatique du porte électrode afin de limiter les dommages dans la cochlée lors de l'insertion, et préserver ainsi d'éventuels reliquats auditifs. Ils permettent également de réaliser des mastoïdectomies mini invasive.

Se pose aussi la problématique des zones mortes cochléaires, c'est à dire des régions dans lesquelles il n’y a plus de cellules ciliées ou encore les neurones en regards qui ne sont plus en état de fonctionner correctement. S’il n’y pas pas de neurone on ne peut pas stimuler électriquement. Des études sont en cours pour associer la régénération cellulaire à l’implantation cochléaire, c'est-à-dire de profiter de la chirurgie pour injecter des cellules souches et.ou des molécules pharmaceutiques permettant de stimuler la repousse cellulaire et les rendre fonctionnelles.

En résumé, 4 approches sont à l’étude :

Implants hybrides : combinant stimulation cochléaire et vestibulaire, ils pourraient améliorer l’audition et l’équilibre.

Stimulation lumineuse : une alternative au courant électrique pour affiner la stimulation auditive et limiter la fibrose intra cochléaire.

Chirurgie robotisée : insertion plus précise et mini-invasive du porte-électrodes.

Thérapies régénératrices : des recherches explorent l’injection de cellules souches ou de molécules favorisant la régénération cellulaire.

Chaque patient doit bénéficier d'une évaluation individualisée pour garantir la réussite de l'implantation et optimiser ses résultats à long terme. L'accompagnement médical, tant avant qu’après l'implantation, doit aider les patients à s'adapter à ce nouvel outil, notamment par le biais de rééducations auditives et de suivis réguliers.

Avec les avancées technologiques en constante évolution, l'implant cochléaire continue d'évoluer, offrant de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie des patients et transformer leur quotidien. La recherche promet également des innovations qui pourraient rendre ces dispositifs encore plus performants, permettant à de plus en plus de patients de bénéficier de cette avancée médicale.

Article rédigé parBenjamin Chaix Audioprothésiste D.E - Membre du Collège National d'Audioprothèse, avec la collaboration du Dr. FOUREZ Anne-Lise

Continuez la lecture

29 novembre 2024

Critères d'indication d'implant cochléaire chez l'enfantPar Benjamin CHAIX, Métier

Lire l'article

02 avril 2024

Evolution du métier et du marché de l'audition selon un ORLPar Thibault ESTEVES DA TORRE, Métier

Lire l'article